11月2日(月)

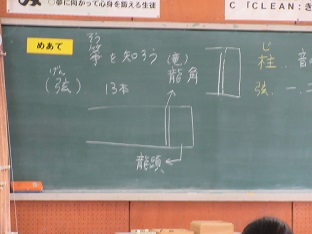

1年生音楽の授業、黒板には今日のねらい「箏(そう)を知ろう」と書かれていました。箏と琴に違いにはこんな歴史があります。「中国の「琴」と「箏」は共に奈良時代の日本に伝わり、『源氏物語』などにも琴と筝に触れた部分があります。当時、唐で作られた琴が今も正倉院に残されています。その後日本で「琴」は消えてしまい、江戸時代に儒者によって再興されるのですが、明治になるとまた琴は日本からは消えていきます。一方、「箏」は日本で消えずに残ります。現在日本人が引いている「お琴こと」は実は「琴きん」ではなく、この「箏そう」です。これを「箏」(こと)と読ませているので混乱が起きます。日本は1946年に当用漢字を導入し、難しい漢字の使用を公文書や新聞などで制限するようになるのですが、その際にこの「箏」という文字が制限されてしまいます。このとき「箏」の代替文字となったのが「琴」です。(7弦で柱のない弦楽器としての)「琴」がかなり早い段階で日本では使われなくなったため、もともと(言葉としての)「琴」と「箏」は誤用されがちだった上に、当用漢字の導入で混乱に拍車がかかります。そのため、現在では唐の時代の「箏」、すなわち13弦で柱のある弦楽器のことを、日本では、「箏」「箏」「琴」「お琴」などと言います。

生徒は小学校でも使ったことあるので、手慣れた指使いで弦を弾いていました。日本の歴史と伝統を学ぶ機会でもあります。音楽と歴史を楽しみながら学べるとよいですね。